さて、後編です。(前編はこちらから)

ワークショップ後の「EBM実践報告」にて、私の関わった症例を報告をさせていただきました。今回はその内容をシェアしたいと思います。

表紙をこのスライドにしたのですが、私の発表の3分前に虎が竜に返り討ちに合いまして、若干イライラしながらの発表となりました。。。

今回、「CDIの新規発症・再発予防への処方提案」の事例について発表させていただきました。

去年、「clostridium difficile」から「clostridioides difficile」に名称が変更になりました。なので、紹介する論文は「clostridium difficile」のままの名称となっております。

2,3年前のこんな症例です。

今回提案した3つの因子は、①抗生剤の種類、②整腸剤、③PPIです。

それぞれで処方提案に使用した文献を2つずつ紹介していきます。

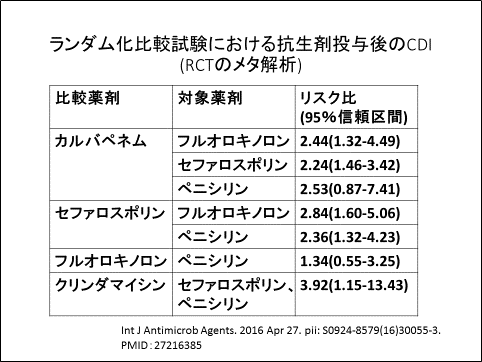

まずは抗生剤の種類について。

RCTのメタ解析にて、カルバペネム、セファロスポリン、クリンダマイシンによるCDI発症のリスクが、フルオロキノロン、ペニシリンよりも高いことが示唆されました。

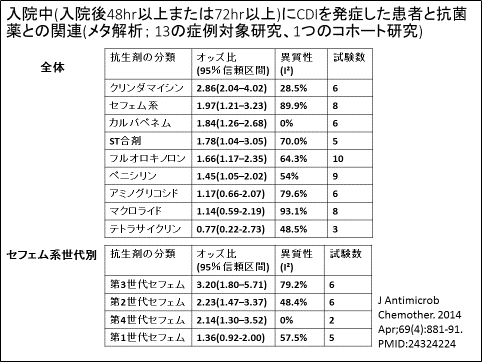

こちらは症例対象研究、コホート研究のメタ解析ですが、クリンダマイシン、セフェム、カルバペネムによるCDIリスクが比較的高いことが示唆されました。

また、セフェム系のうち3世代が一番リスクの高いことが示唆されました。

全体的に異質性は高いですが、十分にその傾向は見られるのではないかと思います。1つ目の文献とも似たような結果となっておりますので。

当院では3世代セフェムの静注が多く使われておりました。この2つの文献を通じてセフェム系、特に3世代セフェムのCDIリスクが高く、ペニシリン系のリスクが低いことが示唆されました。かなり強引ではありますが、「ペニシリン系の抗菌薬を使用していきませんか?」という提案をしました。

提案が強引すぎましたかね。伝え方に工夫が必要だったかもしれません。

次は整腸剤です。

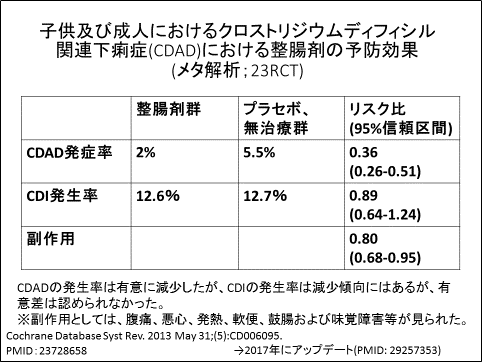

Probiotics for the prevention of Clostridium difficile-associated diarrhea in adults and children.

ここではCDADとCDIが分けられていますが、おそらく先ほど紹介した抗生剤や次に紹介するPPIに関してはCDIと書かれていますが、ここでいうCDADのことなのかなと思います。

整腸剤の使用にてCDADが大幅に減少しており、NNTは29です。また、副作用は発生しなさそうなので、効果的なのかな、という印象です。

なおこの文献は処方提案当時のものを紹介しましたが、2017年にアップデートされておりますので、そちらもご参照ください↓

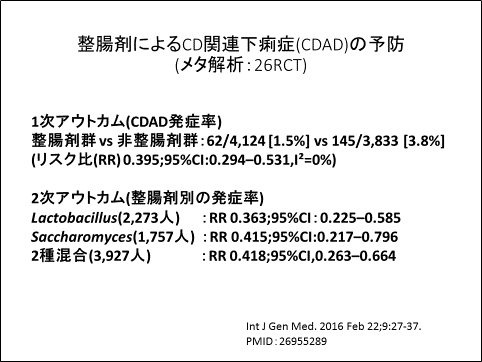

Probiotics for the prevention of Clostridium difficile-associated diarrhea in adults and children.

先ほどの文献と同時期のRCTのメタ解析ということもあり、1次アウトカムはほとんど同じ結果となりました。こちらの文献では整腸剤の種類による違いが2次アウトカムにて示されており、ほとんど変わりはないようでした。

以上の2つの文献より、それまでは抗生剤使用の際に整腸剤を使用しておりませんでしたので、「抗生剤処方の際の整腸剤(種類はなんでもOK)の併用」を提案しました。

その後も整腸剤は処方されず…

これはイケると思ったんですけどね。理由は聞いてないですが、面倒なのかな…

最後はPPI

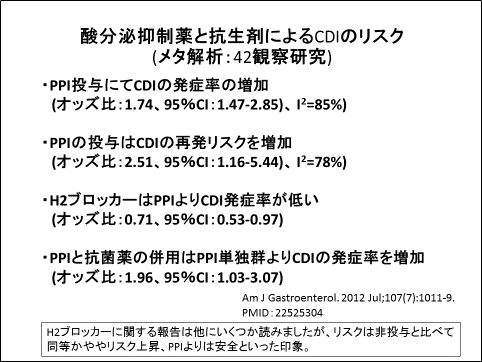

Risk of Clostridium difficile infection with acid suppressing drugs and antibiotics: meta-analysis.

観察研究のメタ解析ですが、PPIの使用にてCDIの発症リスク、再発リスクが上昇すること、またH2RAの方がリスクの低いことが示唆されました。

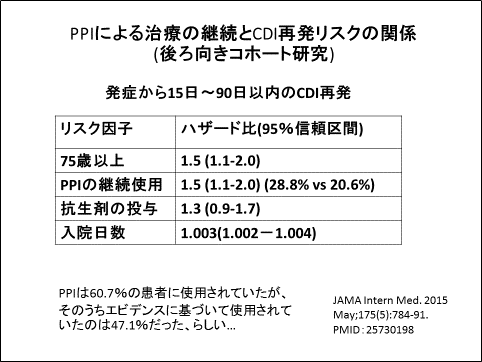

こちらは後ろ向きコホート研究ですが、PPIの継続使用によってCDIの再発リスクが増加することが示唆されました。それは抗生剤の投与にも匹敵するかもしれません。

で、この文献で興味深かったのは、「PPIは60.7%の患者に使用されていたが、そのうちエビデンスに基づいて使用されていたのは47.1%だった。」という記載があったことです。

やはりPPIの不適切使用は多いんですね。。。

これらの2つの文献を元に、「CDI発症の患者においては再発予防にPPIのH2RAへの変更および中止」を検討していただくよう提案しました。

こちらに関しては提案を受け入れてもらえたようで、上記を考慮頂けるようになりました。

(あとで聞いた話では、会場内はこの3つ目の提案もダメだった、というのを期待していたようです。確かにこのスライドが出た時は微妙な空気だったかも…スライドの順番を間違えましたかね(笑))

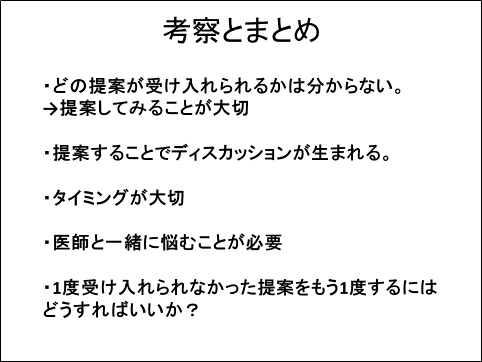

最後に、【考察とまとめ】です。

色々な経験や情報がある中で、自分の持っている情報が本当に適切かどうかは分かりませんし、もっと良いものがあるかもしれません。でも全く新たな視点であることもあります。自分の提案したことが受け入れられる(「受け入れられる」という言い方が適切かどうかは分かりませんが…)かどうかは分かりませんが、「受け入れられる」ことがゴールではありませんので、まずは提案してみることが大切かと思います。その時に生じる議論こそが大切な気がします。

次に、タイミングです。医師が悩んでいる時というのは一つのタイミングかと思います。そこで一緒に悩むというのは大切だと思います。患者さんが困っている時は適宜提案していけばよいかと思います。できるだけそれを逃さないようにしたいものです。

一度提案して受け入れられなかったものをもう一度提案したい場合の対応をどうすればよいかを悩み中です。それこそ「タイミング」なのかもしれません。

以上です。

質問、ご意見もいただき大変有意義な発表となりました。お聞きいただいた皆様、ありがとうございました!

皆様の今後の参考や励みになれば幸いです。

ちなみに整腸剤とPPI、(今回の発表にはありませんでしたが)治療に関しては、以前詳細をブログにまとめておりますので、よろしければこちらもご覧ください↓