第21回エビデンス展覧会(略して、エビテン!)の開催報告です。

今回は、薬剤師ONAiR(@yakuzaishionair)とコラボをしました!

そのため、ツイキャスではなくFacebookとYoutubeから配信をしました。

録音はコチラから↓

Facebook:コラボオンエアwithエビテン『高齢者医療』

Youtube↓

今回は「高齢者医療」がテーマでした。

メニューはコチラ↓

最初は@たけちゃん

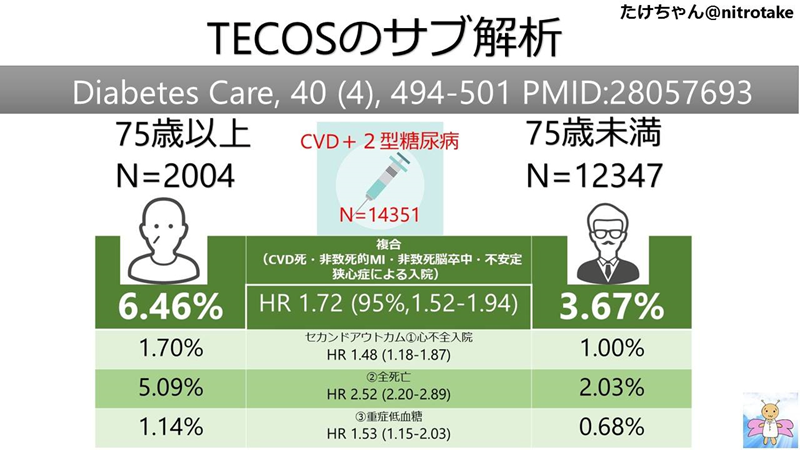

Diabetes Care . 2017 Apr;40(4):494-501.

PMID:28057693

こちらは、2型糖尿病患者へのシタグリプチンの心血管イベントへの影響を調べたTECOS試験(Effect of Sitagliptin on Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. )(PMID:26052984)のサブ解析です。75歳以上の方が75歳未満よりも複合アウトカム、心不全入院、全死亡等で有意に発生率が高かったようです。

介入がDPP-4阻害薬のシタグリプチンですので、年齢が原因で何か影響が出るとは思えず、ただ「高齢」ということがこのイベントの発生率の差のような気がします。ただ、併用薬の効果を高めて、低血糖等の副作用が高齢者の方でより出やすくなる、ということは考えられうるかもしれません。

たけちゃんのブログでの解説↓

次は@リンコ

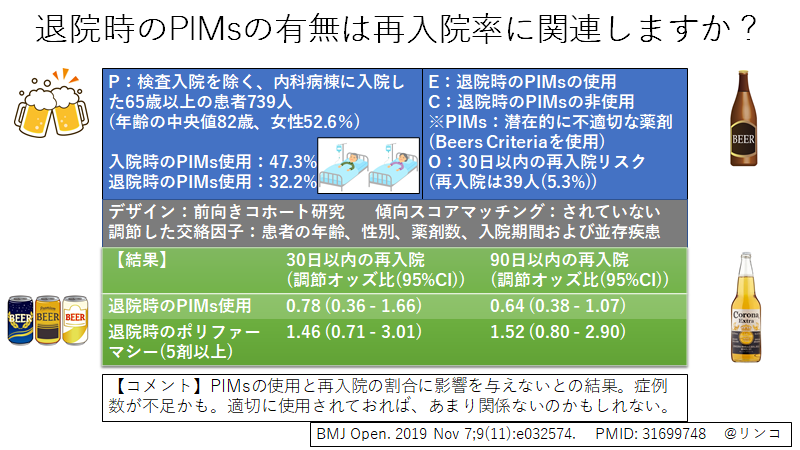

BMJ Open. 2019 Nov 7;9(11):e032574.

PMID: 31699748

こちらは栃木医療センターの医師が書かれた論文ですが、退院時のPIMs(potentially inappropriate medications;潜在的に不適切な処方)の存在が再入院に与える影響を調べたものです。PIMsの抽出のための基準にはいくつか有名なものがありますが、今回は「Beers Criteria」を使用しております。対象となった739人のうち30日以内に39人が再入院となりました。結果として退院時のPIMsは30日以内、90日以内の再入院に関連しないという結果となりました(症例数不足ではあると思いますが)。

この要因としては、PIMsに該当する薬剤でも適切に使用されているケースは多くあるので、PIMs全体で捉えると差が出なくなるのではないかと考えています。また、再入院の要因としては薬剤よりも疾患やその状態、介護度、介護環境などの果たす役割の方が大きいように思います。

だからといって放置していいわけではないので、不適切な薬剤に関しては積極的に介入していくべきだとは思います。

本研究における入院時のPIMsの割合と退院時にかけての介入状況の表を以下に示します。なるほどなー、と。PPIは悩ましいですよね。。。

次は@程々な薬剤師

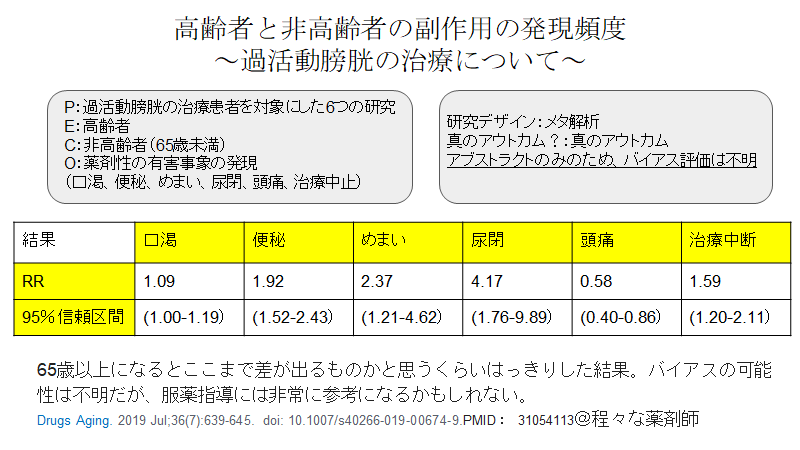

Drugs Aging. 2019 Jul;36(7):639-645.

PMID: 31054113

こちらの論文はアブストラクトのみしか読めないので詳細が分かりませんが、過活動膀胱における抗コリン薬の高齢者への有害事象を検討した研究のメタ解析です。

抗コリン薬の有害事象と考えられる項目で有意にRRが高くなっております。この種類の薬剤は高齢者に使用されやすい薬剤ですので、十分な注意喚起が必要かと思います。RRが高くなっている尿閉は時々見るので、特に前立腺肥大のある男性への使用は注意しておきたいものです。

私の知り合いが運営している「忍者薬局ブログ」に同じ論文のことが書かれていたので紹介しておきます。↓

次は@にいやん

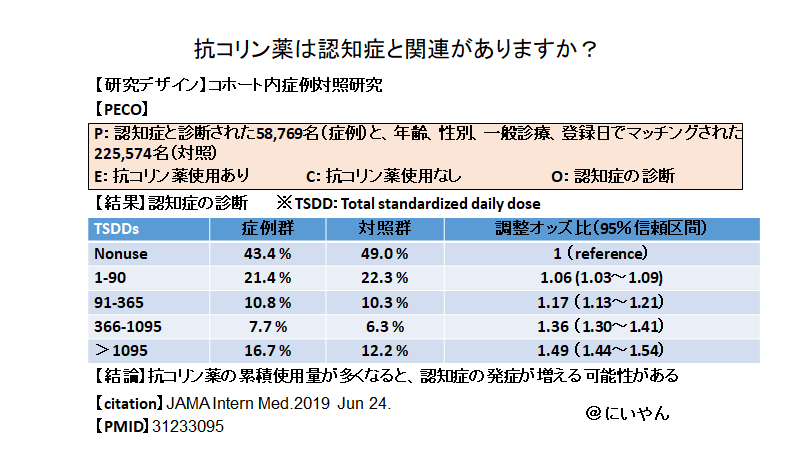

Anticholinergic Drug Exposure and the Risk of Dementia: A Nested Case-Control Study.

JAMA Intern Med. 2019 Jun 24.

PMID: 31233095

続けて抗コリン薬の論文ですが、こちらは抗コリン薬の使用と認知症との関連を調査したものです。TSDD(Total standardized daily dose)が指標として使用されておりますが、それぞれの薬剤の1日の標準用量はこちらのSupplementに記載されております。

結果としては抗コリン薬の総使用量が多いほど、認知症になるリスクが上昇しておりました。多くの抗コリン薬が含まれておりますので、それぞれの抗コリン作用の度合いがどこまで調整されているかというのが気になるところですが(強度の分類はACBスケールが有名かと思います。)、特に高齢者では漫然投与を避けたり、代替薬を検討したりしていくべきだと感じました。

最後は@zuratomo

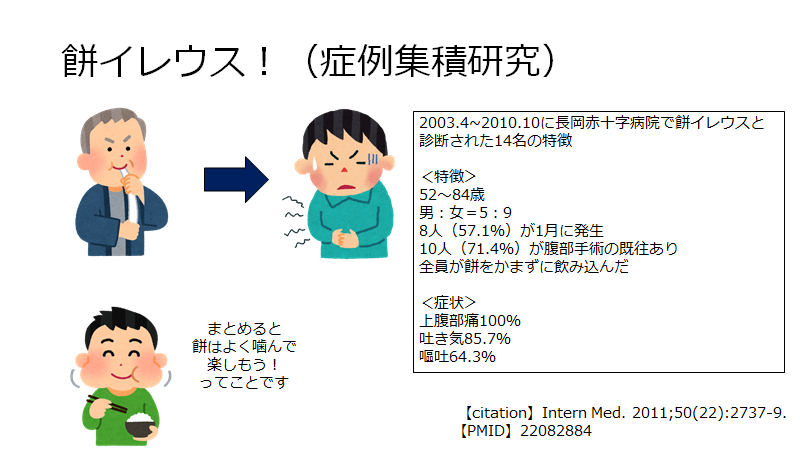

Rice cake ileus--a rare and ethnic but important disease status in east-southern Asia.

Intern Med. 2011;50(22):2737-9. Epub 2011 Nov 15.

PMID: 22082884

餅の論文といえば、「餅による窒息を中心とした窒息による院外心停止の疫学」(PMID:29093354)の論文が有名(?)ですが、、、今回は餅イレウスに関する症例集積研究の論文です(餅イレウスって言葉は初めて聞きました)。

本論文では14件の餅イレウスが報告されております。50代が6名、60代3名ということで、比較的若いのにはびっくりしました(もっと高齢だったら窒息してしまうということなのかもしれません。全然テーマの高齢者医療関係ないしw)。全員噛まずに飲み込んでしまったんですね。。。そりゃあねぇ。

よく噛みましょうね~

てか、餅って英語で「rice cake」って言うんですね。知らなかった…

今回は以上です。

初めての試みで上手くいかなかったこともありましたけど、楽しくできたかなと思います。またやりたいですね~

次回は5/27(水)の22時から、「フリーテーマ」にて行う予定です。

配信はコチラから↓

リンコ (@manabunoda) 's Live - TwitCasting

よろしければご視聴ください!