こんにちは!リンコ(@manabunoda)です!

第78回エビデンス展覧会(略して、エビテン!)の開催報告です。

録音はこちらからどうぞ↓

今回は「フリーテーマ」でした。

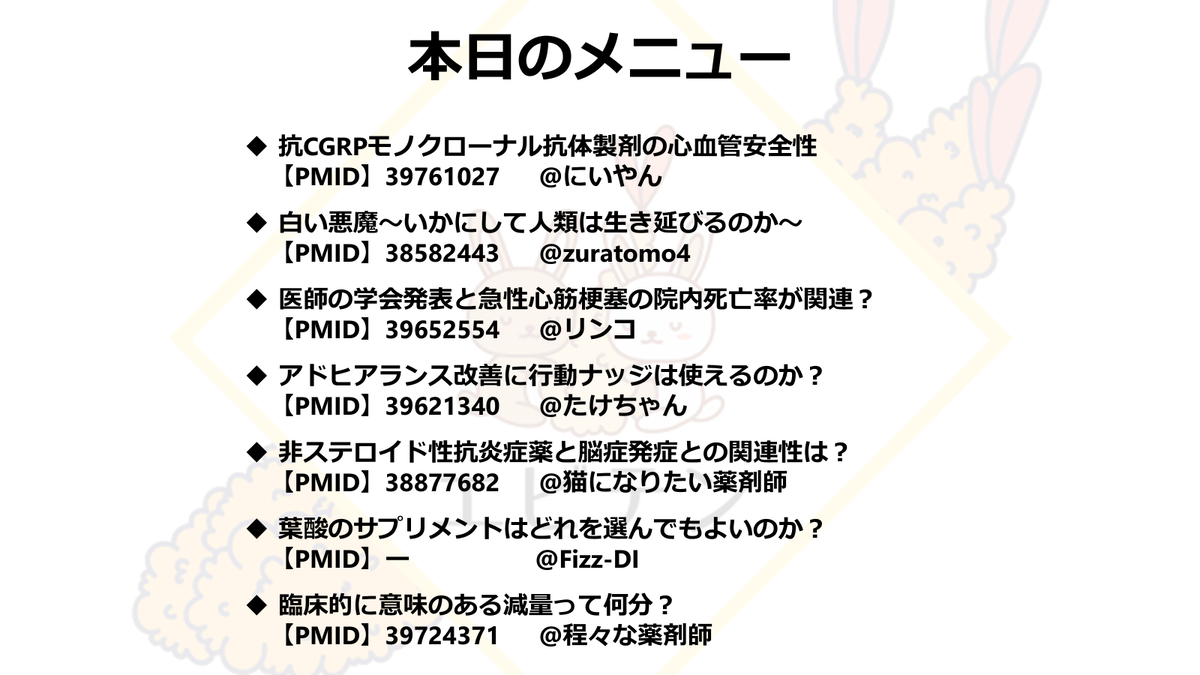

今回のメニューはこちら

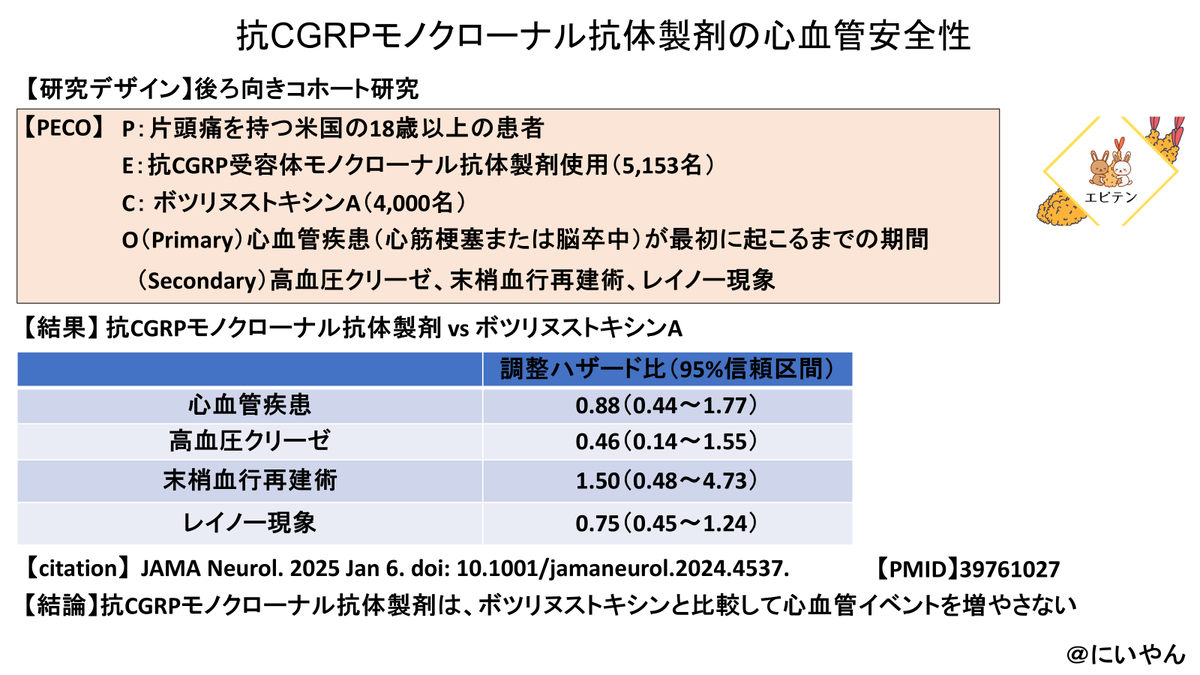

1人目は@にいやん

JAMA Neurol . 2025 Jan 6.

PMID: 39761027

こちらは、片頭痛患者への抗CGRP受容体モノクローナル抗体の心血管安全性を評価した後ろ向きコホート研究です。対照群としてはボツリヌストキシンAが選択されていますが、FDAでは承認を受けているようです。日本では承認を受けておらず、日本神経治療学会の「標準的神経治療:ボツリヌス治療」には以下のように書かれております。

「慢性片頭痛への推奨度:片頭痛に対するBTX治療では,多数の治験で有用性は示されておらず,片頭痛にはBTX治療は推奨できない(グレードC2).月に15日以上の頭痛を示す慢性片頭痛は,有効性が評価されており治療方法として推奨される(グレードA).」

結果として、主要アウトカムである最初の心血管疾患(心筋梗塞または脳卒中)発症までの期間は、調整ハザード比0.88(95%CI:0.44-1.77)と有意差はありませんでした。副次的アウトカムに関しても、特に有意差のついたものはありませんでした。

論文の全文が読めず詳細が分かりませんが、ボツリヌスが安全なのか?という疑問と、追跡期間がどの程度だったのかという疑問があります。

キャスでも話しましたが、抗CGRP抗体関連薬については安全に使用できるのであれば、処方医の制限を解除して欲しいなと思います。経口薬が登場すれば流れは変わりますかね。

2人目は@zuratomo4

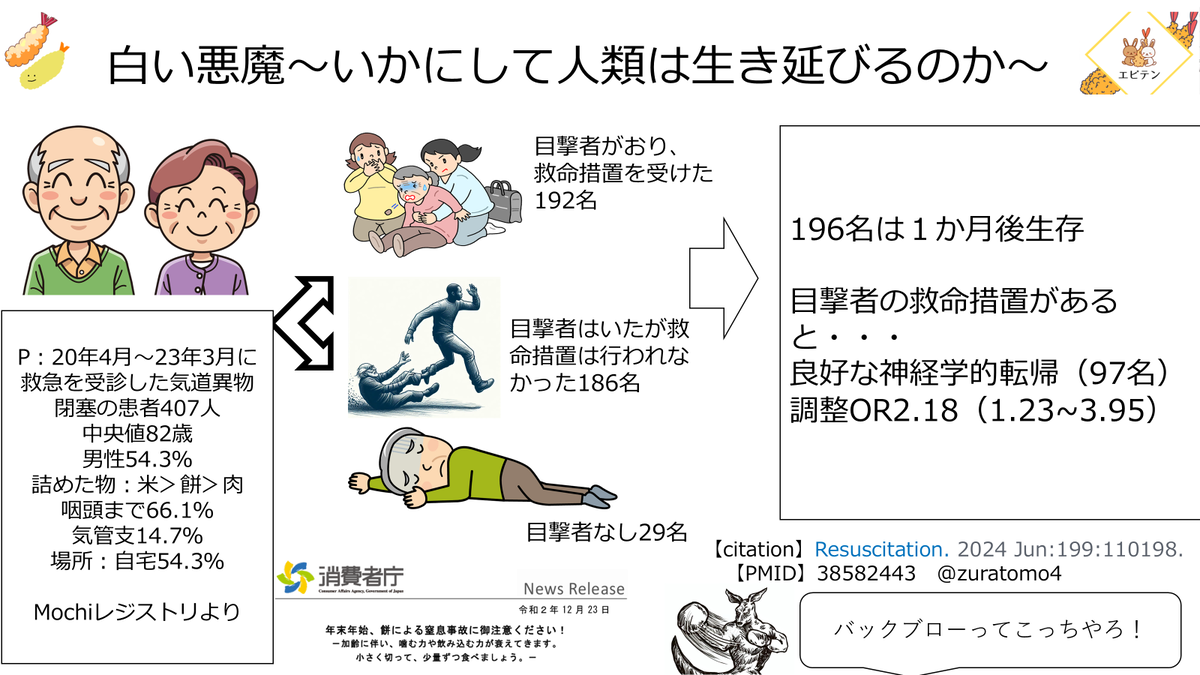

Resuscitation . 2024 Jun:199:110198.

PMID: 38582443

こちらは、異物性気道閉塞(FBAO)に対するバイスタンダー介入の生存と神経学的転帰への影響を評価した、救急外来を受診した全FBAO患者を対象とした日本全体の前向き多施設観察研究です。

気道閉塞した原因はほとんどが食べ物で、米、餅、肉の順となっております。

バイスタンダーによるFBAO介入に関する情報は、救急隊員へのインタビューを通じて収集されており、一般的な最初の介入は、吸引(24.8%)と背部叩打(20.9%)でした。

バイスタンダー介入の全体的な成功率は48.4%(n=93/192)で、全体としては約半数(48.2%)が1ヵ月まで生存し、23.8%の患者が良好な神経学的転帰を示した。バイスタンダー介入は生存(HR 0.55;95%CI:0.39-0.77)および良好な神経学的転帰(調整後OR 2.18;95%CI:1.23-3.95)と独立して関連していました。

もちろんバイスタンダーが介入した方が転帰は良かったですが、バイスタンダーが介入しても成功率が低いなという印象です。普段あまり食べない餅が上位に入っておりますので、十分に注意して欲しいですし、諦めることも重要かなと思います。

論文の著者である乗井先生は「MOCHI研究グループ」の共同代表を務められているようです。積極的に研究・啓発されているようですね。

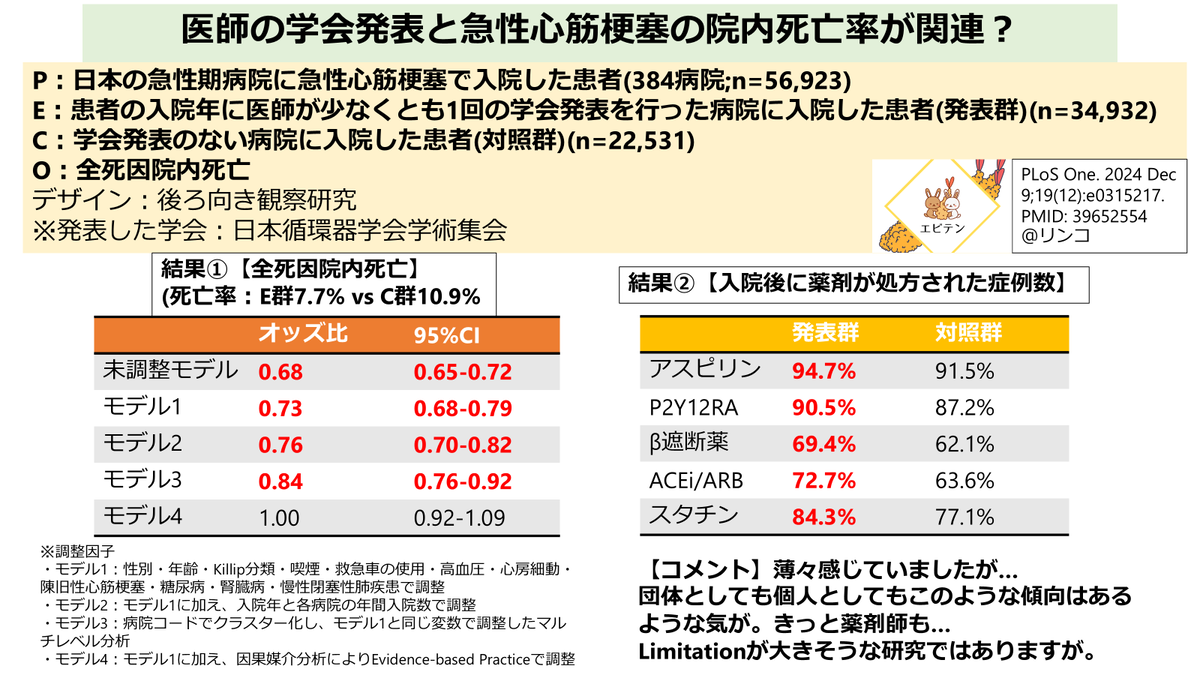

PMID: 39652554

こちらは、病院の学会発表の有無と急性心筋梗塞入院患者における院内死亡率の関係を評価した後ろ向きコホート研究です。

対照となった学会は「日本循環器学会学術大会」で、対象となった病院は「医療の質指標/改善プロジェクト(QIP)に参加している日本の急性期病院の管理データベースでDPCを導入している500以上の病院」です。たぶんこれであってるはず…

結果としては、調整モデルがいくつかありますが、そのうち4つのモデルで発表群の方が対照群より有意に死亡のオッズ比が低下しております。また、入院後の薬剤の処方についても、発表群でエビデンスに基づいた薬剤が処方されている可能性が高かったようです。

学術大会が限定されていることや、個人の発表なのに病院全体で評価されていることなどlimitationは多いように思いますが、妥当な結果なのかもしれません。発表するということは、やはりそれなりに日々研鑽を積んでいることの証拠にもなると思います。もちろん、薬剤師にも当てはまるのではないかなと。

4人目は@たけちゃん

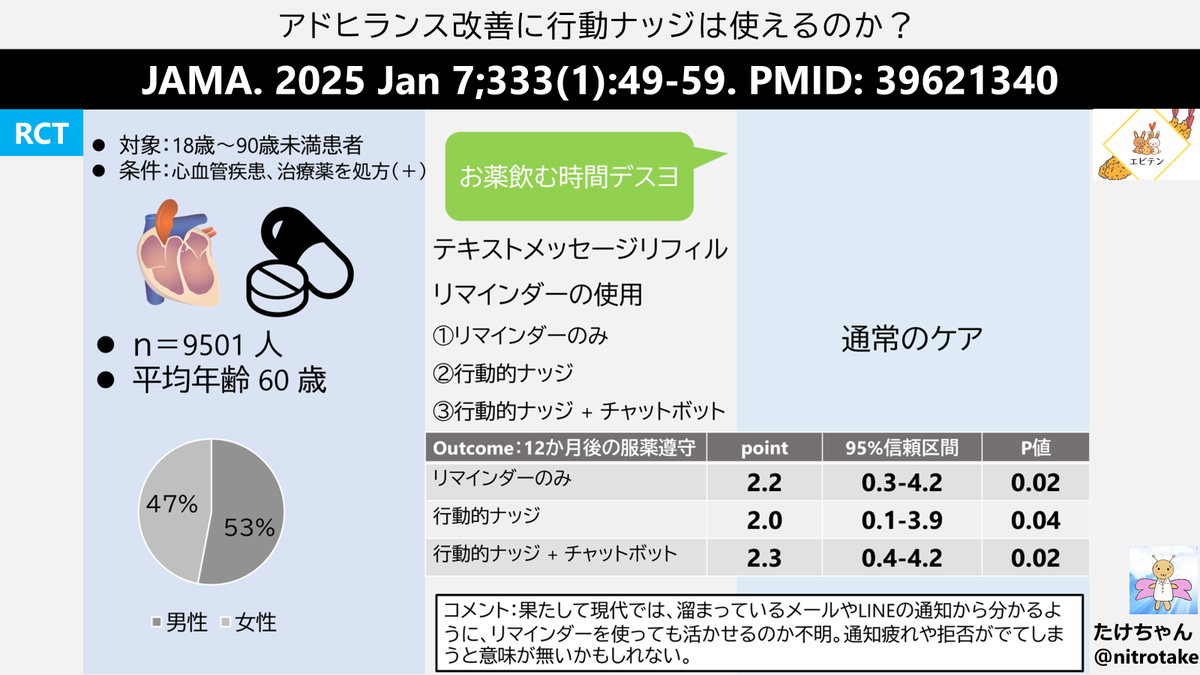

JAMA . 2025 Jan 7;333(1):49-59.

PMID: 39621340

こちらは、行動ナッジにより慢性心血管疾患の服薬アドヒアランスが改善するかどうかを検討したRCTです。 3種類の行動ナッジ(①一般的なテキストメッセージによる再処方リマインダー(generic reminder);②behavioral nudgeテキストによる再処方リマインダー(behavioral nudge9;③behavioral nudgeテキストによる再処方リマインダー+固定メッセージのチャットボット(behavioral nudge + chatbot)および通常ケアに割り付けられました。もともとアドヒアランスが悪い患者を対象に行われたようです。

結果として主要アウトカムである12ヵ月時点のカバー日数の割合は、①62.0%、②62.3%、③63.0%、通常ケア60.6%でした。調整後解析では、通常ケアと比較した場合、平均カバー日数割合は、①2.2%、②2.0%、③2.3%ぞれぞれ有意に高くなっておりました。

ナッジを用いた介入でアドヒアランスは改善したようですが、わずか約2%でした。実際にこのアドヒアランス改善が真のアウトカムにどのくらい影響を及ぼすのかを考えるとごくわずかだと思いますので、今回の介入は無効に等しいのかなと思います。

ナッジの介入は様々行われておりますが、いい結果が出たり悪い結果が出たりな気がします。なかなか難しいですねぇ。

@たけちゃんのブログでの解説↓

5人目は@猫になりたい薬剤師

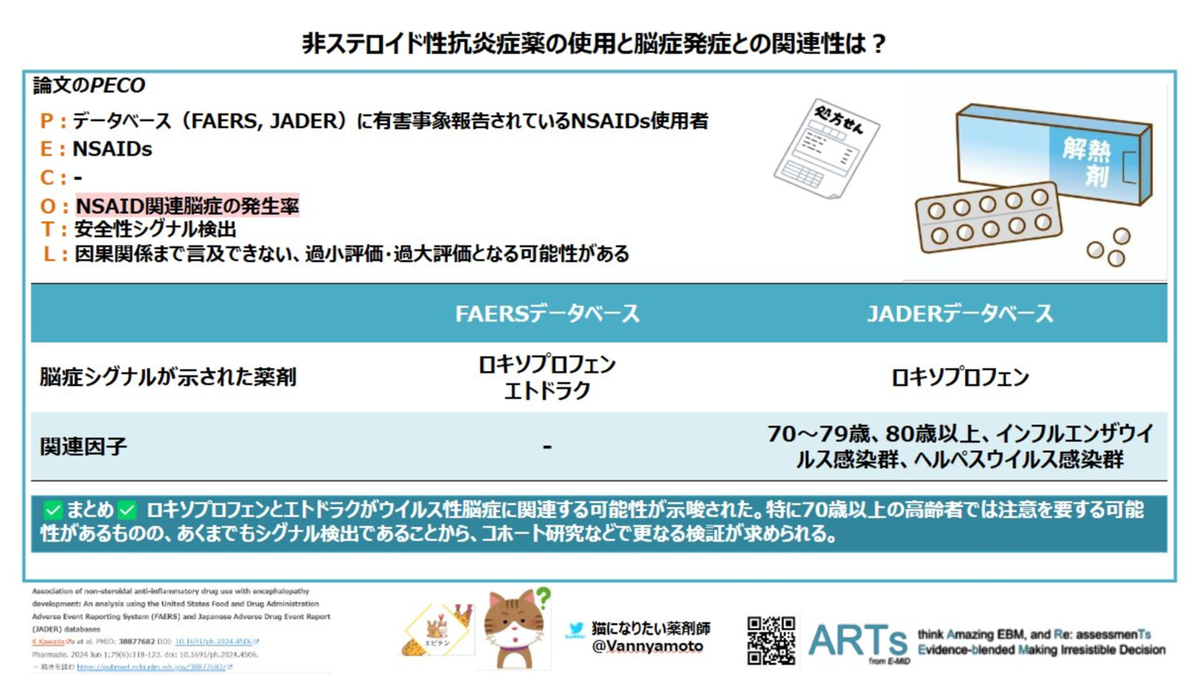

Pharmazie . 2024 Jun 1;79(6):118-123.

- PMID: 38877682

こちらは、NSAIDの使用と脳症発症との関連をFAERSおよびJADERのデータベースより評価した研究です。

結果としては、FAERSではロキソプロフェンおよびエトドラクにて、JADERではロキソプロフェンにてシグナルが検出されたようです。また、JADERでは70-79歳、80歳以上、インフルエンザ感染、ヘルペスウイルス感染でもシグナル検出がなされたようです。

NSAIDの種類によってリスクは違うかもしれないことが示唆されましたが、特にJADERは各NSAID群での脳症の報告が少ないので、あまり当てにならないような気もします。

何とも解釈が難しい気がしますので、こんな報告もあるくらいで留めておいた方がいいように思いますし、コホート研究などでの検証が必要かと思います。

@猫になりたい薬剤師のブログでの解説↓

6人目は@Fizz-DI

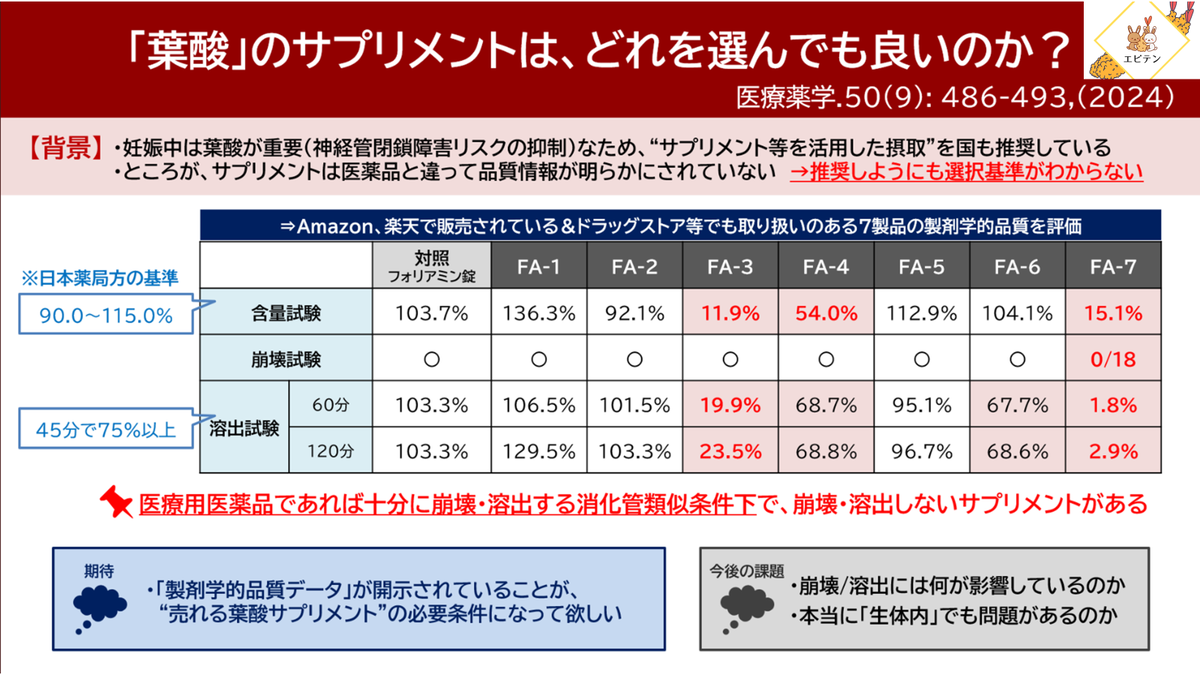

医療薬学.50(9):486-493,(2024)

こちらは、日本で発売されている葉酸を摂取できると謳ったサプリメントの製剤学的な品質評価を行った研究です。Fizz先生が共著者になっている論文ですね。

7つのサプリメントが対象となり、含量試験、崩壊試験、溶出試験などがなされたようです。

結果としては、いくつかのサプリメントで消費者庁や日本薬局方の基準を満たすことができませんでした。

健康食品やサプリメントはほとんど意味がないと個人的には思っておりますが、葉酸だけは別です。妊婦への葉酸摂取は薦められておりますし、私自身も薦めることがあるので、しっかりとした基準が必要なのかなと思います。葉酸だけは別扱いでもいいのかなと思いますが、なかなか難しいんでしょうね。

「製剤」って難しいものなんですね。ただ入れておけばよいというわけではないのか。日々薬を扱うものとしては、基準に合致することが当たり前ではないことを痛感しました。

7人目は@程々な薬剤師

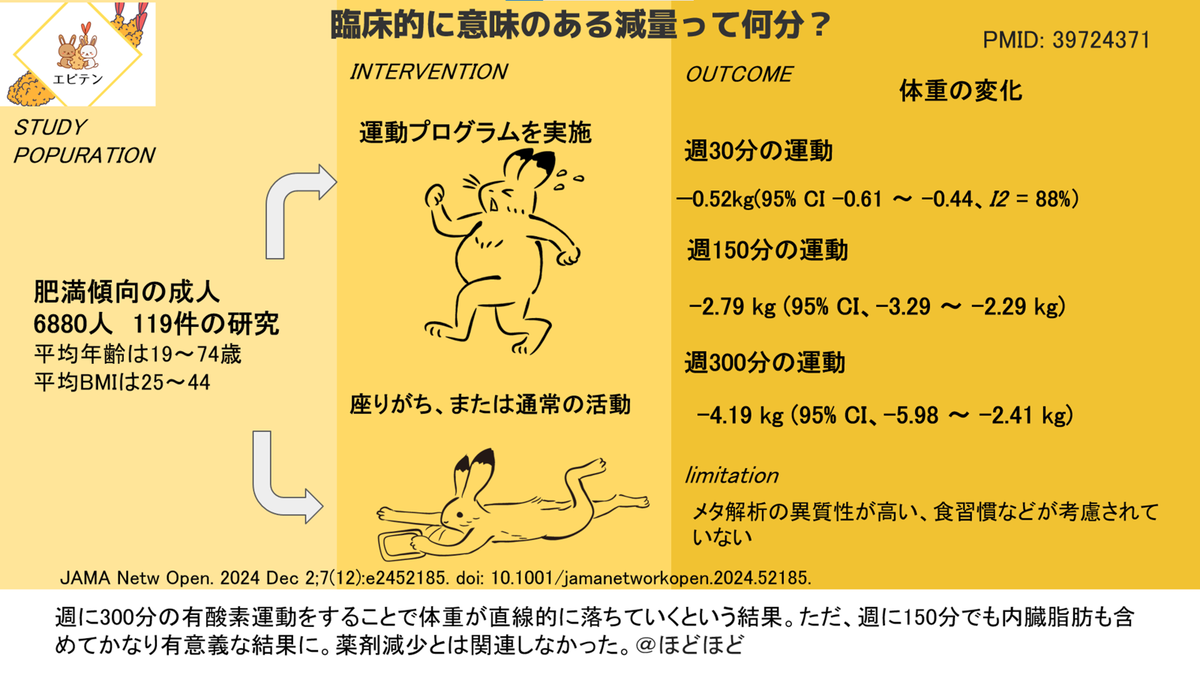

Aerobic Exercise and Weight Loss in Adults: A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis

JAMA Netw Open . 2024 Dec 2;7(12):e2452185.

PMID: 39724371

こちらは、有酸素運動と脂肪率の指標との用量反応関係を明らかにするために行われた、肥満患者を対象としたRCTのメタ解析です。介入期間が8週間以上のRCTが対象となっております。

結果として、有酸素運動を週30分行うごとに、体重は0.52kg(95%CI:-0.61 to -0.44kg)、ウエスト周囲径は0.56cm(95%CI:-0.67 to -0.45cm)、体脂肪率は0.37%(95%CI:-0.43% to -0.31%)減少しました。週の運動時間と減量との関係では、週30分で-0.52kg、150分で-2.79kg、300分で-4.19kgと運動時間の増加に伴い、体重の減少が大きくなりました。

減量にはそれぞれ目標があるとは思いますし、時間的制約というのもあると思います。少しずつでもいいのでコツコツ続けていくことが重要かなという印象です。

今回は以上になります!

参考になれば嬉しいです!

次回は2/19(水)22時より、「テーマ:2024年の新薬」にて配信予定です。

よろしければご視聴くださいませ!